具体描述

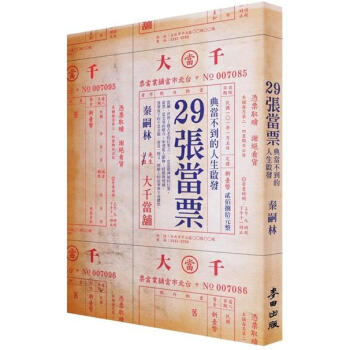

内容简介

自一六三四年創院以來,有十九任院士成為第二十九號座席的主人,

他們所經歷的,是法國轉變*鉅的四個世紀,更是讓人類社會徹底轉型的四百年。

一張經歷四百年的扶手椅,

乘載著十八任主人的思想與精神,

悠遊其中,如同跨越十八個臺階的世紀之旅,

每一階都有一位不同的嚮導,

伴你體驗輝煌又滄桑的法國四百年史。

塞納河畔的法蘭西學術院是法國知識分子的*高殿堂,四十名院士皆為終身職,並擁有自己的一號座席。每當一名院士逝世之後,才能推選出下任院士來接替,代代傳承,李維史陀因而稱此為「半虛構的家譜」。而院內穹頂下的四十個座席,即代表著四十位院士的永恆不朽。

二十九號座席的現任主人阿敏.馬盧夫爬梳出前十八任院士的精采生涯,當中有高識遠見的外交官、被判過兩次死刑的歷史學家、著迷於太陽週期的科學家……就連法國思想之父伏爾泰、大文豪雨果都曾與此號座席失之交臂。

他們經歷過太陽王的集權盛世,體驗過羅伯斯比的恐怖統治,曾經迷失於大革命的浪潮,也曾在宗教改革、科學革命和啟蒙運動時點亮理性的明燈。從君主專制到民主共和,他們不僅是歷史的過客,更是珍貴的歷史見證人,他們的不朽思想和民族情感帶領法國人民走過兩次大戰以來的繁華與動盪,並昂首邁向未來的種種挑戰。

作者简介

■作者簡介阿敏.馬盧夫(Amin Maalouf)

一九四九年生於黎巴嫩首都貝魯特(Beirut),出身基督教家庭,少年時就讀貝魯特的教會學校,一九七五年,黎巴嫩內戰爆發,因不忍家園在宗教和政治衝突中日漸凋敝,同胞相互殘殺,遂於一九七六年帶著妻兒移居法國巴黎。

馬盧夫在青年時代在貝魯特著名日報《an-Nahar》擔任記者,採訪足跡遍布南亞及非洲國家,移居巴黎後,繼續主持《an-Nahar》的國際週報版,也是法國週報《青年非洲》(Jeune Afrique)的總編輯,專精於黎巴嫩內戰和中東問題的評論,是國際間著名的中東問題專家。

通曉多國語言的他選擇以法語寫作小說及歷史文學書籍,目前已出版十餘本著作。一九八三年發表第*部作品《阿拉伯人眼中的十字軍東征》(Les Croisades vues par les Arabes),一九八八年以《撒馬爾罕》(Samarcande)獲法國新聞通訊社文學獎(Prix Maison de la Presse),一九九三年以《塔尼歐斯巨岩》(Le Rocher de Tanios)獲頒法國*崇高的文學大獎「龔固爾獎」(prix Goncort),二○一○年更獲頒有歐洲普立茲獎之稱的阿斯圖里亞斯王子文學獎(the Prince of Asturias Award for Literature)。其作品曾翻譯超過四十國語言,並曾改編成歌劇上演。其中已在臺灣翻譯出版者有《撒馬爾罕》、《塔尼歐斯巨岩》和《巴達薩的旅程》(Le Périple de Baldassare)。

二○一一年六月,馬盧夫接替人類學宗師李維史陀(Claude Levi-Strauss)的第二十九號座席,獲選法蘭西學術院(Académie fran?aise)院士,是第*個獲此殊榮的黎巴嫩人。

■譯者簡介

賴姵瑜

法國高等社會科學院人類學碩士,現為自由譯者,目前長居韓國大邱,喜愛徜徉於文字與甜點之間,悠悠漫步探索這花花世界。

吳宗遠

新竹市人,巴黎第八大學意義實踐與理論博士班博士候選人,國立中山大學哲學碩士,專長法國當代哲學。曾獲西灣文學獎現代詩首獎,與全國學生文學獎等文學獎項。

目录

前言第一世 欲救年幼學生而溺死的人——作家皮耶.巴登(Pierre Bardin, 1595-1635)

第二世 只愛用拉丁文寫作的人——議事司鐸尼可拉.波旁(Nicolas Bourbon, 1574-1644)

第三世 比高乃依更受青睞的人——律師法蘭索瓦亨利.薩洛蒙.德.維荷拉德(Fran?ois-Henri Salomon de Virelade, 1620-1670)

第四世 讓眾作家嫉妒眼紅的人——劇作家菲利浦.昆諾(Philippe Quinault, 1635-1688)

第五世 兩世紀後再度復活的人——外交官法蘭索瓦.德.卡里埃(Fran?ois de Calliéres, 1645-1717)

第六世 在君王身側咬耳朵的人——樞機主教安德烈海格力斯.德.弗勒理(André-Hercule de Fleury, 1653-1743)

第七世 比伏爾泰捷足先登的人——樞機主教保羅.達亞培.德.律納(Paul d’Albert de Luynes, 1703-1788)

第八世 成為法國南部奧克區象徵的人——作家尚皮耶.克拉西.德.弗洛希昂(Jean-Pierre Claris de Florian, 1755-1794)

第九世 奉莫里哀為偶像的人——劇作家尚法蘭索瓦.凱亞法(Jean-Fran?ois Cailhava, 1731-1813)

第十世 兩度被判死刑的人——歷史學家喬瑟夫·米修(Joseph Michaud, 1767-1839)

第十一世 遴選中勝過雨果的人——心理學家皮耶?富路鴻(Pierre Flourens, 1794-1867)

第十二世 試圖重新發明醫學的人——生理學家克勞德?伯納(Claude Bernard, 1813-1878)

第十三世 膽敢聲稱耶穌是「人」的人——語言史家厄尼斯?赫農(Ernest Renan, 1823-1892)

第十四世 不太喜歡前任院士的人——參議院長保羅?夏勒梅勒?拉庫爾(Paul Challemel-Lacour, 1827-1896)

第十五世 榮獲「全法最受侮辱」的人——外交家加布里列?安諾托(Gabriel Hanotaux, 1853-1944)

第十六世 讓全世界都前來聆聽的人——社會學家安德烈?齊格菲(André Siegfried, 1875-1959)

第十七世 著迷於太陽週期的人——劇作家亨利?德?蒙特隆(Henry de Montherlant, 1895-1972)

第十八世 珍惜脆弱文化的人——人類學家克勞德?李維史陀(Claude Lévi-Strauss, 1908-2009)

後記

致謝與人物補註

用户评价

不得不说,这本书的阅读门槛确实不低,但一旦你沉下心来,它所呈现的深度和广度会让你惊叹不已。我花了相当长的时间才逐渐适应作者那种严谨又不乏文学色彩的叙述风格。初看时,那些涉及政治博弈、学术争鸣的细节,以及大量的人物名字和事件顺序,确实让我有些应接不暇。但随着阅读的深入,我开始感受到一种别样的魅力。作者并非简单地罗列史实,而是试图在历史的宏大叙事中,捕捉那些细微之处,去探寻法国文明基因的演变过程。法兰西學術院,这个在很多人看来可能有些遥远的机构,在作者的笔下,却变得鲜活起来。它像是一个思想的熔炉,又像是一个权力与声望的交汇点,无数关键人物在此汇聚,他们的思想碰撞,他们的决策影响,共同塑造了法国近现代史的面貌。我特别欣赏作者对不同历史时期社会文化背景的描绘,那些关于艺术、科学、哲学思潮的讨论,与学术院的运作巧妙地结合在一起,构成了一幅多层次的历史画卷。每一次阅读,都像是在和历史对话,让我对法国这个国家的文化底蕴和精神气质有了更深刻的理解。这本书,绝对不是那种可以随意翻阅的书籍,它需要耐心,需要投入,但回报也同样丰厚,是一次值得投入时间和精力的深度探索。

评分这本书给我最直观的感受,就是它像一位沉默而睿智的引路人,带领我穿越了法国历史的迷雾。我并非专业历史研究者,最初阅读时,确实有些担心内容会过于枯燥。但出乎意料的是,作者的笔触,在保持严谨性的同时,又充满了叙事的张力。他没有用宏大叙事的方式去讲述“大历史”,而是选择了一个相对独特的切入点——法兰西學術院,一个承载了法国精英思想和文化传承的机构。通过对这个机构四百年来的演变,作者巧妙地串联起了法国近现代史上无数重要的事件和人物。我发现,那些曾经在历史书上看到的名字,在这里被赋予了更鲜活的生命,他们的思想、他们的选择,以及他们在学术院中的活动,都成为了理解法国历史脉络的重要线索。书中的细节描写非常到位,无论是对某个历史时期社会风貌的刻画,还是对人物内心世界的揣摩,都显得格外细腻。我常常会因为某个观点或者某个历史片段而驻足思考,仿佛自己也参与到了那场跨越几个世纪的思想交锋之中。这本书让我明白,历史并非是冰冷的数据和事件的堆砌,而是充满了人性的复杂和思想的脉动。对于想要系统性地了解法国历史,又不想被过于学术化的语言所困扰的读者来说,这本书无疑提供了一个绝佳的视角和路径。

评分这是一次相当“硬核”的阅读体验,但绝对是值得的。刚拿到《塞納河畔第二十九號座席: 法蘭西學術院與法國四百年史》,我就被它厚重的体量和严谨的书名所震撼。我之前对法兰西學術院的了解仅限于知道它的存在,但通过这本书,我才真正认识到它在法国历史长河中所扮演的独特角色。作者对于法兰西學術院四百年来的历史发展,从其创立初衷到发展壮大,再到其在不同历史时期所承担的职能和影响力,都进行了非常深入且细致的梳理。我印象最深刻的是,作者能够将一个相对封闭的学术机构,与法国社会更广阔的政治、经济、文化思潮紧密地联系起来。他通过对学术院历代院士的介绍,以及他们之间的学术辩论、社会影响力的展现,揭示了法国精英阶层思想观念的变迁,以及这些变迁如何反过来影响了法国社会的走向。书中大量的史料引用和严谨的考证,让我感受到了作者在历史研究上的深厚功底。虽然阅读过程中需要投入大量的精力和时间去消化吸收,但每一次的理解和感悟,都让我觉得自己的知识边界在不断拓展。这本书,与其说是一本简单的历史读物,不如说是一份关于法国文明演变的深度报告,它让我对法国的文化传承和民族精神有了更深层次的认识,是一本非常值得推荐给对历史有深度追求的读者。

评分这本书给我带来的,与其说是一次阅读体验,不如说是一场沉浸式的历史漫游。初拿到《塞納河畔第二十九號座席: 法蘭西學術院與法國四百年史》,我被它沉甸甸的质感和古朴的书名吸引。翻开扉页,仿佛就闻到了油墨与古纸混合的气息,预示着一场穿越时空的旅程即将展开。虽然书中细致的历史叙述和严谨的考证让我在阅读过程中需要全神贯注,但正是这份专注,让我能更深入地理解法国作为一个国家,其文化、政治、社会思潮是如何在四百年的长河中演变、碰撞、融合的。我尤其喜欢作者对于法兰西學術院这个机构的解读,它不仅仅是一个学术团体,更是法国精英阶层的缩影,其成员的更迭、思想的辩论,无不映射着时代变迁的脉络。每当读到一个重要的历史节点,或者一位影响深远的人物出现,我总会忍不住停下来,想象那个场景,感受那个时代的氛围。这种与历史对话的感觉,是许多历史书籍难以给予的。书中对于细节的刻画也十分生动,仿佛亲眼目睹了那些历史事件的发生。我想,对于任何一个对法国历史、文化,乃至欧洲文明发展感兴趣的人来说,这本书都将是一次极具价值的探索。它不仅仅是在讲述“法兰西學術院”这个具体机构的故事,更是在通过这个独特的视角,描绘出一幅波澜壮阔的法国四百年史画卷,值得反复品读,细细体会。

评分老实说,我一开始是被书名中“塞納河畔第二十九號座席”这个充满诗意的名字所吸引,以为会是一本轻松的散文集,描绘塞纳河畔的浪漫风情。但打开之后,我才发现这是一本非常扎实的学术著作,讲述的法国历史及其背后法兰西學術院的故事,其内容之丰富、论述之深入,让我不得不佩服作者的学识和功力。书中对于法兰西學術院四百年的历史脉络梳理得非常清晰,从它的建立之初,到经历的几次重大变革,再到它在法国社会中的角色和影响力,都有详尽的阐述。我尤其对作者如何将这个相对“学院派”的机构,与法国四百年来的社会变迁、政治格局、甚至文化艺术发展联系起来的写法感到震撼。它不是孤立存在的,而是深深地根植于法国的历史土壤之中。作者通过对学术院历代院士的生平事迹、学术成就以及他们之间的互动关系的描写,生动地展现了法国精英阶层的思想演变和社会影响力。阅读的过程中,我常常会被一些精彩的论述所打动,仿佛置身于那个时代,亲眼见证了历史的发生。这本书,虽然篇幅不小,但逻辑严谨,考据翔实,对于想要深入了解法国历史和文化的人来说,绝对是一本不可多得的宝藏。它让我看到了历史的厚重,也让我对法国文明的独特魅力有了更深的认识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![【中商原版】[台版]西遊記(上/下)/吳承恩/三民書局/中国古典小说四大名著之一 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/1518959277/552b680cN624ab15f.jpg)