具体描述

内容简介

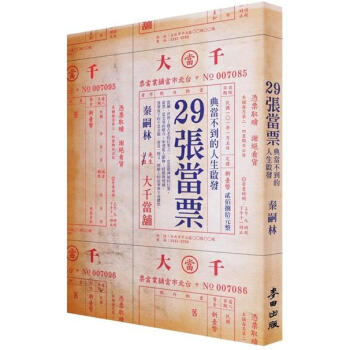

《咖啡自家烘焙全書:飲饌風流(13)》針對咖啡烘焙演進、咖啡飲用的歷史資料,原作亦替讀者們做了非常精闢的研究與考證,與坊間大多數的咖啡書籍介紹有所區別,是入門者絕對不可錯過的內容!關於咖啡生豆的後段處理法也有略為深入的介紹,相當值得參考。而第六章的調味咖啡做法介紹,在坊間也相當受到歡迎,對於咖啡飲品調製有興趣的朋友,不妨可以照著本書建議的步驟,調出所喜愛的咖啡飲品。

此外,針對臺灣地區的讀者,本書亦特別增加若干篇幅,讓各位能夠在臺灣就可以找到購買所需材料、儀器的相關資料。

内页插图

目录

Chapter1 在家烘焙咖啡豆的理由

Chapter2 往往湯匙演進到氣流式烘焙

Chapter3 從肉桂色到焦炭之間

Chapter4 要烘什么咖啡?

Chapter5 如何開始烘焙咖啡?

Chapter6 后記

精彩书摘

自己在家烘焙咖啡豆的理由

當筆者在1996年出廠本書的第一版時,自己在家烘焙咖啡豆這件事是一件僅僅由孜孜不借的咖啡癮君子們刁會做的事.那時,烘焙咖啡豆是非常不易掌握的一件事,烘焙者必須汲汲營臂於找出一個將咖啡豆烘到適度褐色的方法。

到了今天,個人在家烘焙咖啡豆仍然足一件不太容易掌控的事,不過至少已經朽較充分的背景知識,可以輔助我們探柬這個晦暗的領域。現在,想要自行在家進行咖啡烘焙的人,已下再需要自己敲敲打打,組裝自製的烘豆器具,也不嚮要費力地直攪拌平底鍋中的咖啡豆:至少有十種以上的新式家用烘廄裝置已經悄悄步入市面,更邐有性咖啡器材商正摩拳擦掌準備踏進這個市塌;今天,在家自己烘焙咖啡豆的人也十再需要單打掏鬥,孤單地與咖啡置對話(雖然我們之中仍有少數為了健康閩素繼續堅持這麼做),也已經有許多專門為這個族群而設立的網站,聊天室,讓我們對於在家烘焙咖啡豆的熱情能夠引起更多的共鳴。

不過,在家中烘焙咖啡豆這件事還是只有少數擁有強烈熱情的人才會做的事,這些入因為自己動手開始烘焙咖啡豆,進而誘發了更大的好奇心,想一探背後隱臺的一大串原理。

烘焙咖啡豆可以是這么簡單:一旦您知道您在做的這件事是什麼之后,「自己住家烘焙咖啡豆」這件事的難度,其實只介於0將蛋煮熟、以及「做出很棒的義大利面用白醬」之間。既然如此,那為什么沒有更多的人要自己動手來玩呢?為什么在家烘焙咖啡豆不能像在家烤蛋糕.點心、製作義大利面、爆米花這些事一般地普遍呢?

首先,大多數的人並不知道新鮮烘焙咖啡豆沖煮出的咖啡,能讓人嗎了眼睛從之一亮,跟他們平時暍到的走味咖啡有鄉大的差異,不過易地而處,幾乎每一個人州知首新鮮烘烤出來的面包有可口美味;也幾乎沒有人不認同自己在家爆出的玉米花,比咬起來像哨橡皮一樣難嚼的大包裝玉米花好吃。但是,從烘豆糖裡飄散出來的咖啡豆香氣,卻早已成為大多數人茫茫腦海裡的昨日黃花,難以憶起。

第二個理由則是,人們並不知道自己在家烘焙咖啡豆是這,Sf簡單義充滿樂趣的一件事,在廣告發達以及便利性食品普及化之前’幾乎是全民運動。

……

前言/序言

用户评价

这本书的阅读体验是“高投入,高回报”。我必须承认,初读时我被大量的术语和复杂的图表劝退了好几次。作者似乎默认读者已经具备了扎实的化学基础和一定的烘焙经验,对于“新手小白”来说,前三分之一的内容简直是天书。但是,当我结合实际操作,对照着自己烘焙出的豆子去反思书中的理论时,一切都豁然开朗了。特别是关于“水分管理”的那一节,书里提到烘焙过程中水分流失的速率会直接影响豆子的“密度保持率”,并提供了一个计算公式来预测水分散失的临界点。我过去一直凭感觉判断是否该延长焖烧阶段,但这本书让我学会了如何用数据说话。它让我从一个“凭感觉做菜”的烘焙者,变成了一个“按图施工”的工程师。这种思维方式的转变,才是这本书对我最大的价值所在,它让人明白,咖啡烘焙的“艺术性”是建立在坚实的“科学性”之上的。

评分这本书给我的感觉就像是走进了一间古老的、堆满专业仪器的实验室,而不是一个温馨的家庭厨房。它的结构设计非常严谨,每一章都像是一个独立的研究报告。我特别欣赏作者在讨论“生豆处理法对烘焙的影响”那一节的处理方式。他横向对比了水洗、日晒、蜜处理,但没有停留在传统的描述上,而是深入到了发酵过程中的微生物作用,甚至引用了分子生物学的概念来解释风味前体的转化。我记得其中有一段对比了埃塞俄比亚耶加雪菲在不同发酵周期下的酸质变化曲线,那图表细致到小数点后两位,简直是强迫症福音。虽然这种极度细致的描述让阅读过程变得缓慢,甚至有点枯燥,但当你真正尝试着按照书中的建议去调整参数时,你会发现那些看似微不足道的调整,在最终的杯测中会带来天壤之别。这让我意识到,以前我们对烘焙的理解可能太流于表面了,这本书彻底颠覆了我对“均匀烘焙”的朴素认知。

评分我通常不太喜欢读技术性这么强的书,但这本书的“饮饌风流”这个副标题倒是挺吸引人,我原本以为它会更偏向于感性的描述,结果发现它更像是一本严谨的“烘焙工程学”教材。最让我感到惊喜的是最后那几章关于“烘焙设备改装与优化”的内容。作者没有推销任何品牌,而是详细拆解了传统滚筒烘焙机和热风式烘焙机的工作原理,并给出了大量实用的小型设备(比如烤箱或者简易鼓风机)的改装方案,重点是安全性和效率的平衡。他甚至画出了热力学传导路径图,解释了如何通过改变滚筒的材质和转速来控制热传递的效率,这对于那些动手能力强、预算有限的爱好者来说,简直是打开了一扇新的大门。我立刻根据书里的一个简易导热板设计,自己动手改造了家里的烤箱,虽然成品不尽完美,但烘焙出来的豆子,那种自己掌控一切的感觉,是买成品豆无法比拟的。

评分如果要用一个词来形容这本书带给我的感受,那就是“敬畏”。它让我对咖啡烘焙这门技艺产生了更深层次的敬畏。它不满足于教你如何得到一杯“好喝”的咖啡,而是追问“如何才能最大化地挖掘出这颗豆子潜藏的风味潜力”。书里有一段对比不同国家烘焙师对同一批豆子处理方式的差异,作者没有简单地评判谁对谁错,而是从文化背景、设备差异以及对“理想风味”的定义入手进行分析,这种宏大的视角让我意识到,烘焙其实是一个多维度交叉的复杂系统工程。这本书更像是一部咖啡烘焙的“思想纲领”而非一本操作手册。它引导我开始思考,我的烘焙哲学是什么?我追求的是极致的清晰度还是醇厚的复杂度?读完后,我发现自己开始用一种全新的、更具批判性的眼光去审视市面上那些所谓的“大师级”烘焙作品,寻找他们背后隐藏的科学逻辑。

评分终于把这本《咖啡自家烘焙全書:飲饌風流(13)》读完了,说实话,心里五味杂陈。这本书在咖啡烘焙领域里算是非常深入的一部作品了,它没有像市面上那些入门书籍那样,只是泛泛地介绍一下烘焙曲线和基础知识。相反,作者似乎想把自己的毕生所学和对咖啡豆特性的深刻理解一股脑地倾泻出来。比如,在谈到“梅拉德反应”和“焦糖化”这两个核心概念时,他不仅给出了理论公式,还配上了大量实验数据图表,详细分析了不同湿度和升温速率对风味物质形成的影响。我印象最深的是关于浅烘焙和深烘焙之间“风味平衡点”的讨论,作者提出了一个“动态平衡模型”,试图用数学方式来量化风味的变化,这对那些追求极致风味的咖啡师来说,绝对是本“字典”级别的参考书。不过,这本书的叙事风格非常学术化,很多地方需要反复阅读才能理解其深层含义,对于只想随便玩玩家庭烘焙的朋友来说,可能会觉得门槛有点高,读起来会有点“吃力”,但如果你想从“会烘焙”跨越到“理解烘焙的本质”,那么这本书绝对是不可多得的财富。它教会你的不是“怎么做”,而是“为什么会这样”。

评分咖啡自家烘焙全書:飲饌風流(13) .的刚好希望看全部的层如何开始的哈利波特拥戴者介绍这一场电影。她是 GENIOUS,纯粹&普通的!!!!!哈利波特的层变短所有时代的人民!!!它不是一个儿童书籍,它是一每个人帐本!!!上帝祝福她!一些基准是滑落举例来说 " 您去了一个公立学校 " 每个人在英格兰知道哪一个是您能去到的最高价的学校!她听起来对我是澳洲的了,还没有看她的升高见到如果她是。它是除了零件的一些有火腿香味的代理之外的 ok 。!!必须承认,如果您是哈利波特拥戴者,您将会享受关于 JK 划艇的这一场电影。我关于她的吸气来自的地方被令人入神。罂粟蒙哥马利当做 JK 是优良的。我介绍,给所有的哈利波特拥戴者和 kids.nearly 这一名称该得到零的星形铁。但是无房者使我放一个 1 的最小星形铁。因此这比这一名称多一个星形铁该得到。可怕的行动而且欺骗名称在我的帐本中不得到任何的报酬。哦我的天啊!我穿越嗅了而且哭所有的路。我在看这一个薄膜方面发现这么多吸气和怂恿。我爱它如此很多的哪一在周末看它第一次我有陶工 fest 之后而且看从星期五到星期日早晨早晨的所有这 8个薄膜。我在过去三天内已经看它 3个次。我是一个积极的作者,而且见到她的旅行已经帮助我在与我自己的旅行的件。我担忧争取一个因素的观念,但是现在我期待那天我的帐本是完全,而且我能追求一个因素去协助我使我的帐本被公布。如果我会提供这个薄膜 10个星形铁我会。有趣的见到 JKR 的层被告诉,但是产量数值这架电视 bio 戏剧格式相当典型。每件事物有一点木制和急动。不是很多的字符展开图、和所有的平常女主角和歹徒。不是像 Di 瓦板电影一样的坏,而是非常在那一个类型中。爱这一场电影。哈利波特级数改变了我的寿命而且继续是我的喜爱连续的簿籍。读他们像过来家。检视什么引导由他们决定如此有趣和,如果我是诚实、很情绪的。我哭过许多这一场电影。您能真的感觉它在 J.K. 上地多努力划艇虽然去她做的,和她是一个令人惊异的女性为坚忍的。的这一部电不试着运行 5K 马拉松!而且我厌恶,他们试着以记录片的模型假装 " 电影 "。这一名称被销售而且分类的方式在公文的类目中。。。这清楚地不是一部记录片。我会更加宁可见到一部这一个主题的不动产记录片超过看这一场电影。影在骇人代理的最初二个备忘录之后停止了它,但是然后我进入了它。当做一个大批的哈利波特拥戴者,我完全地必须看这一场电影。虽然它有时 (好,大部份的时间)是谷类的, 但是,它仍然棒看了。

评分很好。滿意。送貨快。書也很好,之前看過,才買的。很不錯的。

评分内容很详细,反正自己想看的内容自己筛选吧

评分很好。滿意。送貨快。書也很好,之前看過,才買的。很不錯的。

评分好

评分很好。滿意。送貨快。書也很好,之前看過,才買的。很不錯的。

评分好

评分不算很深,但是内容非常实用

评分写的很细致,书还没看完,不过很喜欢哈~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![【中商原版】[台版]西遊記(上/下)/吳承恩/三民書局/中国古典小说四大名著之一 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/1518959277/552b680cN624ab15f.jpg)